Comment son approche a pris forme dans les années 1960-1980, et comment elle a acquis une dimension sémantaxique.

Jacques François

(05-2025)

1. La valence verbale dans les Éléments de Tesnière et son impact dans les études sur la syntaxe du verbe

1.1. La notion de valence transposée par Tesnière de la chimie à la syntaxe

La notion de valence verbale n’aurait assurément jamais trouvé place dans les manuels de grammaire si Lucien Tesnière ne s’était pas avisé dans les années 1930 que le jeu de relations entre un verbe, son sujet, ses compléments et accessoirement l’attribut du sujet ou de l’objet sont comparables aux liens qui associent des atomes dans des molécules en chimie.

Le terme « valence » désigne originellement le nombre d’atomes d’un corps B qui s’associent à un atome d’un corps A pour former une molécule stable. Ainsi deux atomes d’hydrogène s’associent à un atome d’oxygène pour constituer une molécule d’eau et quatre atomes d’hydrogène à un atome de carbone pour constituer une molécule de méthane. De la même façon, un verbe « monovalent » (ex. dormir) s’associe uniquement avec son sujet grammatical. La plupart des compléments qui prennent place à la suite d’un tel verbe sont déplaçables avant la proposition nucléaire sous la forme d’un constituant extraposé, ce qui suggère qu’ils ont le statut de circonstant :

| Complément extraposé grammatical | Proposition nucléaire | Complément déplaçable circonstanciel |

|---|---|---|

| j'ai dormi | jusqu'au lever du jour | |

| jusqu'au lever du jour, | j'ai dormi | |

| j'ai dormi | par instants | |

| par instants, | j'ai dormi |

Tableau 1 : L’extraposition possible des compléments circonstanciels

Cependant certains autres résistent au test de l’extraposition, car ils se rattachent étroitement au verbe, exprimant la manière dont se déroule le procès :

| Complément extraposé 'déviant' | Proposition nucléaire | Complément inamovible |

|---|---|---|

| j'ai dormi | tout mon saoul | |

| j'ai dormi | ||

| j'ai dormi | d'un sommeil agité | |

| j'ai dormi |

Tableau 2 : Le caractère

‘déviant’ de l’extraposition des compléments

étroitement attachés à un verbe

Il arrive qu’un objet direct ou indirect introduit par à ou de ne soit pas perçu comme faisant défaut dans la suite de la phrase, comme c’est le cas par ex. dans

(1) Le parfum, j’adore [ØSN],

(2) À mon fils, je lègue ma grammaire latine [ØSPà] ou

(3) De cette aventure, on ne parle jamais [ØSPde].

Plus généralement, si l’on applique aux test syntaxiques courants un jugement binaire (oui ≠ non), on peut s’attendre à rencontrer des exceptions dans de vastes corpus textuels (comme Frantext Intégral comportant près de 6000 textes).

Deux solutions sont envisageables pour échapper à ce dilemme :

• La première consiste à adopter une démarche statistique sur corpus et à fixer un seuil de fréquence à partir duquel on juge le test probant.

• Dans la mesure où les jugements de grammaticalité des locuteurs compétents (dans l’esprit de la grammaire générative) ont toute chance de diverger, s’agissant de constructions d’un emploi rare, la seconde solution consisterait à tirer profit des jugements de plusieurs locuteurs représentant par défaut la communauté linguistique (de préférence en nombre impair pour éviter des casse-têtes supplémentaires !).

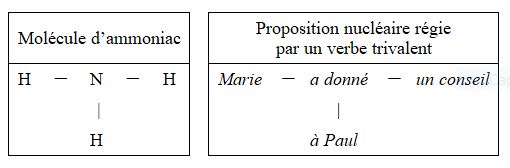

On verra plus loin que le dictionnaire de Busse & Dubost accorde un statut actanciel particulier à ces compléments. Dans l’entreprise syntaxique de Tesnière exploitant la notion de valence verbale, la disposition des actants dans l’enchaînement linéaire de la parole (ex. Marie – donne – son accord – à Paul) est assimilée à la disposition dans une molécule (p. ex. celle de l’ammoniac, NH3) d’un atome polyvalent (p. ex. celui de l’azote) par rapport à des atomes monovalents (typiquement celui de l’hydrogène) :

Tableau 3 : Application métaphorique de la notion de

valence

de la chimie à la linguistique

Dans la phrase à la voix active, le sujet Marie a une fonction comparable à celle du premier atome d’hydrogène : de même que chacun des trois atomes d’hydrogène sert à saturer la valence 3 de l’atome d’azote, chacun des trois actants sert à « saturer » la valence 3 du verbe trivalent donner. Cependant la comparaison n’est que superficielle, car chacun des trois actants a une fonction sémantique distincte, il « joue un rôle » particulier, d’Agent pour Marie, d’Objet affecté pour un conseil et de Destinataire pour à Paul. Si l’Objet affecté est extraposé, il est généralement rappelé dans la proposition nucléaire par un pronom clitique coréférent, éventuellement complété par un numéral, comme dans Des conseils, Marie en a donné deux à Paul.

Dans le code oral, ce pronom clitique peut être omis, comme le montrent les exemples (1 à 3) ci-dessus. Pour mesurer la complexité d’une description destinée à englober tous les cas de figure à partir de nombreux exemples, empruntés surtout à l’oral ou l’écrit ‘oralisé’ d’Internet, on pourra consulter la Notice « Constructions disloquées » de l’EGF, dont on retiendra notamment :

Au total, il apparaît que la notion de dislocation recouvre un domaine d’extension floue, qui fait l’objet de diverses délimitations plus ou moins opportunistes, dictées tantôt par la problématique propre à une théorie, tantôt par le dessein de contourner quelque difficulté d’analyse, tantôt même par des filtrages normatifs. (§1.2.6, conclusion de 1ère partie).

Quant au Destinataire, il peut être extraposé pour signifier que cet actant a une valeur contrastive, laquelle implique la prise en compte du contexte informationnel antérieur, ex.

(4) À Paul, Marie a donné un conseil et à Bernard une réprimande,

et il peut passer avant l’objet affecté si celui-ci est plus long, ex.

(5) Marie a donné à Paul le conseil de laisser son frère tranquille.

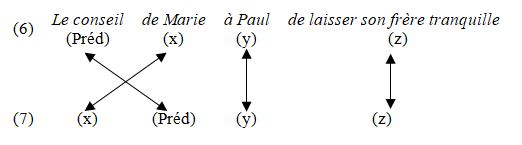

Cette interversion entre l’Objet affecté et le Destinataire peut également figurer dans une construction contrastive :

(5’) Marie a donné à Paul le conseil de laisser son frère tranquille, et à Jules celui de se rebiffer si cela continuait.

Ce dernier exemple nous montre par ailleurs que la valence concerne également certains noms, notamment ceux qui entretiennent une relation morphosémantique avec un verbe. Celle-ci peut prendre trois formes :

• la dérivation du nom à partir du verbe : X construit Y →

construction de Y par X ;

• la dérivation du verbe à partir du nom : X est un saint → Y sanctifie X ;

• la conversion entre le nom et le verbe : X a pris Y → la prise de Y par X.

Conseil est un nom d’action déverbal qui partage sa valence 3 (rarement saturée à cause de deux compléments introduits par la même préposition de) avec le verbe conseiller (par la relation de conversion) :

Ainsi la décomposition classique de la phrase en {sujet – prédicat}, favorisée depuis les grammairiens de l’antiquité grecque, est remplacée par le mode d’analyse de la logique des prédicats, ex. donner (O1 : x, O2 : y, O3 : à z) [O symbolisant chez Tesnière la classe des noms].

1.2. La métaphore des « atomes crochus » et la délimitation

insaisissable entre actants et circonstants

Cette métaphore (issue de la philosophie grecque présocratique) est à la source de l’exploitation par Tesnière de la notion de valence en syntaxe (ESS, chap.97, p. 238) :

On peut ainsi comparer le verbe à une sorte d’atome crochu susceptible d’exercer son attraction sur un nombre plus ou moins élevé d’actants, selon qu’il comporte un nombre plus ou moins élevé de crochets pour les maintenir dans sa dépendance. Le nombre de crochets que présente un verbe et par conséquent le nombre d’actants qu’il est susceptible de régir, constitue ce que nous appellerons la valence du verbe.

On peut douter de la pertinence d’une délimitation rigoureuse entre les actants (le sujet grammatical et les compléments régis par le verbe, mais qui peuvent être omis quand la valence n’est pas saturée, une expression empruntée à la chimie) et les circonstants (les « compléments circonstanciels », généralement mobiles, et donc relativement autonomes). Il paraît plus judicieux d’y apporter trois retouches. Il est préférable

a) de partir de la notion de cadre de rôles sémantiques (cf. François 2003 : 170-240) et ang. frame semantics, (cf. Fillmore, 1982), c’est-à-dire de la représentation du type de situation que le verbe et son cotexte étroit sont supposés véhiculer,

b) d’abandonner la vision de la distinction entre actants et circonstants comme discrète (ou discontinue) au profit d’un continuum d’association entre le verbe et son cotexte, de la plus étroite à la plus lâche,

c) et de tenir compte du type de discours ou de texte dans lequel cette situation est communiquée.

Et surtout, la méthode adoptée par Tesnière pour caractériser sémantiquement les actants, se révèle trop dépendante du modèle de la morphologie latine, ce qui le conduit à une discrimination contestable entre actants et circonstants :

[…] les trois types d’actants sont assimilés sémantiquement à la fonction primaire des cas nominatif, accusatif et datif en latin. De ce fait, les subordonnés introduits en latin par une marque de génitif ou d’ablatif ont a priori une fonction circonstancielle. De même, en français, les subordonnés introduits par à sont des tiers actants pour autant que leur fonction sémantique est assimilable à un datif et ceux qui sont introduits par de ne sont jamais des actants, parce qu’ils sont en général assimilables à un ablatif (par exemple, les constituants suivants manifestement régis par le verbe sont considérés comme des circonstants : Jean achète une voiture à Paul, Alfred change de veste). Inversement certains circonstants peuvent se présenter sans translateur prépositionnel (par exemple, Il travaille la nuit et dort le jour). [François 1998, article actance : 26-29]

À propos de la notion de datif dans cette citation, il est à noter que, si donner est un verbe trivalent, penser ne l’est pas parce que la préposition à introduit un bénéficiaire dans le premier cas, mais un objet de réflexion dans le second. Un autre argument est ici la variante pronominale : Je le lui donne vs Jean pense à elle / Jean y pense pour un objet de réflexion non animé.

2. La valence des verbes français dans les études fondatrices

Les grammairiens allemands des années 1970 – Gerhard Helbig & Wolfgang Schenkel (1969), entre autres pour l’allemand, Heinz Happ (1977) pour le latin, Winfried Busse (1974, 1977 avec Jean-Paul Dubost) et Peter Koch (1981), ainsi que Dominique Willems (1981) en Belgique, pour le français – ont apporté leur pierre à l’édifice bien avant les grammairiens français :

La différence essentielle avec la théorie de Tesnière est que tous les subordonnés locaux directifs (lieux d’origine, de passage et de destination) occupent une place spécifique, intermédiaire entre actants et circonstants » (François 1998 : 28).

Il est à noter que la théorie du « lexique-grammaire », élaborée dans le sillage des travaux de Maurice Gross et de son équipe, le Laboratoire d’Automatique et de Documentation Linguistique (LADL), fait un usage implicite et « en creux » de la notion de valence (aussi bien pour les noms et les adjectifs que pour les verbes) avec le symbole « Ω » qui s’applique à tous les compléments qui n’ont pas un caractère distinctif dans le classement des entrées lexicales.

L’un des acquis terminologiques décisifs de ces études pionnières a été d’introduire une double distinction, celle entre valence syntaxique et valence sémantique (voir section 4) et celle entre valence quantitative et valence qualitative. La première concerne le nombre des actants en accordant une place spécifique aux actants facultatifs. La seconde porte sur le mode de réalisation morphosyntaxique de chaque fonction syntaxique (ou chaque « paradigme » dans DicoValence). Pour un type d’emploi particulier, on peut rendre compte des deux distinctions dans un tableau croisé, par ex. à propos de A1 tient à A2 :

| Valence de A1 tient à A2 | syntaxique | sémantique |

|---|---|---|

| quantitative | 2 (A1:x tient à A2:y) | tenir_à(Agent: x, ObjetAffecté: y) |

| qualitative | A1 → N / Pro / que Psubj A2 → N / *ProClit / Pro / Inf / Psubj |

x/y ► N/Pro → personne, propriété, état, événement, action x/y ► que Psubj → propriété, état, événement, action |

Tableau 4 : Valence de A1 tient à A2

Exemples :

(8) Paul tient à Marie / il tient à elle.

(9) Paul tient à son job / il y tient.

(10) Marie tient à nous accompagner / Marie tient à ce que tout se passe bien / Marie y tient.

(11) Que Marie s’en soit sortie saine et sauve tient à Paul / à sa présence d’esprit / à ce qu’elle s’est raccrochée à Paul. Ceci tient à cela / *ceci y tient.

2.1. De Busse (1974) à Busse & Dubost (1977)

W. Busse a jeté les bases de sa conception de la valence verbale dans sa thèse en 1974 avant de l’appliquer dans son dictionnaire des verbes français (Busse & Dubost 1977) trois ans plus tard à la totalité des verbes mentionnés dans le Petit Robert. L'Appendice délivre trois extraits significatifs de la postface en français de Busse (1974). À partir de ces extraits, on comprendra que la conception de la valence verbale défendue par ces auteurs était révolutionnaire à l’époque

• par sa distinction entre trois classes de verbes, ou plutôt d’emplois verbaux car certains verbes entrent dans l’une ou l’autre de ces classes

• par le statut actanciel attribué à

- certains compléments adverbiaux (ex. Jean se comporte bien / mal),

- certains compléments locatifs spatiaux (ex. Marie habite à Paris) ou temporels (ex. La séance dure toute la journée),

- l’objet interne (ex. Le matériel coûte 1000 €) et sa variante adverbiale (Le matériel coûte cher) ;

• et par la prise en compte dans le dictionnaire de l’augmentation ou la diminution de la valence, avec la question subsidiaire du critère d’identification de l’une ou l’autre orientation.

Comme le montre l’extrait de la p. xiv du dictionnaire (cf. Tab. 5), la notation adoptée par les auteurs combine les deux aspects quantitatif et qualitatif de la valence : deux sous-classes des verbes avalents (avec le pronom il impersonnnel pour sujet) sont symbolisées respectivement par 0+1 (ex. 12) ou ou 0+2 (ex. 13) ;

(12) Il s’agit de Pierre

(13) Il lui faut des vacances.

>Remarquons que le classement de s’agir_de(x) et falloir_qqc_à qqn(x, y) comme « avalents » signifie que de Pierre en (12) et lui + des vacances en (13) ont un statut mal défini, parce que le verbe est à la voix impersonnelle. La classe 0+1 conviendrait mieux pour, par ex. Il pleuvait des cordes où effectivement la position postposée de des cordes n’alterne pas avec la position canonique de sujet grammatical : *Des cordes pleuvaient, contrairement à Il pleuvait des obus de mortiers qui alterne avec Des obus de mortiers pleuvaient.

Quatre sous-classes des verbes monovalents (intransitifs) sont symbolisées :

1+Adv (14) Ça coûte cher

1+A (15) il est doué / ingénieur,

(16) Il est de mauvaise humeur,

1+L (17) Ce chemin aboutit sur la place centrale

1+iO (18) Cette table mesure deux mètres.

On retrouve approximativement la même sous-classification pour les verbes divalents à l’exception de l’objet interne. En outre, certains de ces actants sont facultatifs et figurent alors entre parenthèses, et cette propriété dépend occasionnellement de la sous-catégorisation du sujet, comme dans le cas du v. manger dont le second actant est facultatif quand le sujet réfère à une personne, mais obligatoire s’il réfère à une chose (le moteur) ou à un processus (la rouille) :

mangera (2) N–V–(N) ex. Manger une orange. Il mange Ø toute la journée

mangerb (2) N–V–N ex. La rouille mange le fer, Le moteur mange beaucoup d’essence vs *Le moteur mange

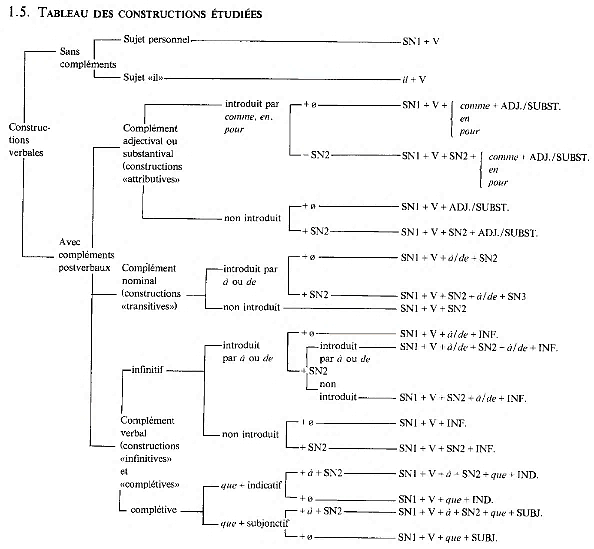

2.2. Willems (1981)

Un peu plus tard, la conception de la valence verbale défendue par Dominique Willems se révèle plus conservatrice, comme le montre le « Tableau des constructions étudiées » ci-après (1981, p. 125). Les constructions « sans compléments » couvrent les verbes avalents et monovalents de Tesnière, les constructions « avec compléments postverbaux » couvrent les verbes divalents et trivalents de ce dernier. Les trois sous-classes se subdivisent en constructions « attributives », « transitives » et « infinitives » / « complétives ».

Pour les constructions attributives, l’auteur mentionne les prépositions comme, en et pour. Mais pour les constructions transitives (à complément nominal) seules figurent les prépositions à et de. Sur ce point D. Willems était en retrait sur le dictionnaire de Busse & Dubost (1977), qui accorde par ex. le statut d’actant à parmi N dans (19), à sur N dans (20) et à par N dans (21) (cf. pp. 52, 53 et 127) :

(19) N – V – parmi N Il compte parmi les meilleurs peintres de l’époque.

(20) N – V – sur N On compte sur moi pour élucider le mystère.

(21) N – V – par N Vous pouvez passer par moi pour vos démarches administratives.

Du point de vue de la valence qualitative, l’auteure évoque l’éventail des réalisations des second et tiers actant, mais pas du prime actant (ex. Souffler n’est pas jouer ; Que vous soyez satisfait est l’essentiel pour notre établissement). Globalement, D. Willems s’inspirait plutôt des travaux du LADL (voir plus haut) de Maurice Gross, chez qui la notion de valence verbale ne figurait pas explicitement.

Tableau 5 : Le classement général

des constructions verbales

par D. Willems (1981)

2.3. Koch (1981)

Dans sa thèse de 1981, Peter Koch s’est notamment attaché à affiner les critères de distinction entre les actants et les circonstants en fonction des contextes « textuels et situationnels ». La citation qui suit est la traduction de la liste des effets particuliers de tels contextes sur le statut actanciel ou circonstanciel des compléments du verbe ou de la proposition (1981, pp.91-92).

Au total il convient de distinguer la variation du statut d’actant et de circonstant dans les cas suivants :

► Actants obligatoires qui ne peuvent faire défaut dans aucun contexte, sous peine de rendre inacceptable la proposition en cause ou que son interprétation nécessite un effort particulier. Cela s’applique essentiellement au sujet (Jean est venu). D’autres actants sont occasionnellement concernés (Jean habite à Toulouse). Il s’agit d’une propriété systématique des verbes.

► Actants obligatoires qui peuvent faire défaut quand l’objet qu’ils désignent découle du contexte linguistique ou situatif. On parle alors d’ellipses dans la ‘parole’. Cela vaut pour l’énoncé Il a accepté s’il ressort du contexte que l’actant manquant est désignable : Je lui ai proposé de venir chez moi et il a accepté. De tels actants sont obligatoires s’ils ne sont pas ‘portés’ par le contexte, par ex. si les verbes concernés servent à l’ouverture d’un texte […]. Il ne s’agit pas d’une propriété systématique des verbes.

► Actants obligatoires qui peuvent faire défaut dans une formulation brève assimilable à une sentence, dans laquelle seule compte la notion verbale : Il faut prendre ou laisser, et l’on ne choisit pas [Citation de Regnard, Démocrite I, 1 dans la rubrique 20 de l’article prendre du dictionnaire de Littré]. Il s’agit d’une propriété des verbes dépendante du contexte textuel et non d’une propriété systématique.

► Actants implicitement constants qui sont impliqués en cas de défaut en raison du contexte socioculturel, du savoir sur le monde ou sur un secteur d’activité humaine déterminé. Ainsi par ex. perdre ou gagner peuvent être employés en référence à un jeu d’argent ou à une loterie : Il a perdu / gagné (de l’argent). Sans recours au contexte socioculturel spécifique, le second actant (qui n’est plus alors soumis à aucune restriction de sélection) est obligatoire. Il s’agit ici d’une propriété systématique des verbes.

► Actants facultatifs qui peuvent faire défaut indépendamment du contexte (par ex. même si le verbe sert à l’ouverture d’un texte) : Jean a vendu la 2CV (à Pierrot). Quand la phrase Jean a vendu la 2CV est énoncée, la signification du verbe implique la représentation d’un tiers actant, dans le sens de Jean a vendu la 2CV (à qqn). Il s’agit d’une propriété systématique des verbes de ce type. Dans des contextes énonciatifs concrets, un objet donné peut même être compris comme l’objet qui serait désigné par l’actant manquant.

► Indications libres [de toute restriction de sélection], qui sont indépendantes de la valence du verbe et peuvent donc faire défaut sans restriction : Jean a vendu sa chemise (aux puces) (il y a une semaine).

Koch distingue trois classes d’actants obligatoires, une classe d’actants « impliqués » pour des raisons extralinguistiques, une classe d’actants facultatifs en raison de « la signification du verbe », c’est-à-dire de la valence sémantique (ou du cadre des rôles sémantiques) et finalement une classe d’« indications libres », c’est-à-dire exemptes de toute restriction, qui correspond aux circonstants de Tesnière. Et à chacun de ces six niveaux il précise s’il s’agit ou pas d’une « propriété systématique des verbes [concernés] », ce qui correspond à la distinction entre langue (propriété systématique) et parole (espace de variation énonciatif et discursif).

3. La place de la grammaire ‘valencielle’ en marge de la grammaire générative

Cet aperçu historique consacré à la valence verbale se concentre sur l’émergence de la notion et ses retombées lexicographiques. Commencer avant 1960 n’aurait pas de sens, puisque jusqu’à la première édition des Éléments de syntaxe structurale en 1959, les principes de la valence verbale, l’une des trois composantes fondatrices de la grammaire de dépendance avec celles de diathèse et de translation, n’étaient connus que d’un petit nombre de linguistes. Tesnière était mort en 1955 et il a fallu quatre années de travail minutieux à son collègue germaniste Jean Fourquet pour rassembler les feuillets de son ouvrage en chantier et en confier la publication aux éditions Klincksieck.

Le retentissement initial de cet ouvrage de synthèse a été modéré et c’est seulement à partir de la seconde édition (1966-69) qu’on a mesuré en France l’importance de cette nouvelle démarche. Jean Fourquet avait à l’époque un réseau de collègues syntacticiens dans les deux Allemagne (autour de l’Institut de la Langue Allemande de Mannheim à l’ouest ainsi que de l’Académie des Sciences de Berlin et de l’université de Leipzig à l’est). À Berlin-est, c’est la syntaxe générative de première génération de Chomsky (Syntactic structures, 1957) qui a retenu principalement l’attention et qui a donné lieu à plusieurs thèses importantes, notamment celle de Manfred Bierwisch en 1963 sur la syntaxe du verbe en allemand moderne et celle de Renate Steinitz en 1969 sur la syntaxe des syntagmes adverbiaux. Mais à l’université de Leipzig (République Démocratique à l’époque) et à l’ouest en République Fédérale, c’est la théorie de la valence verbale de Tesnière qui a inspiré les syntacticiens (et plus tard les sémanticiens) et a donné lieu rapidement à deux petits dictionnaires de la valence des verbes allemands, d’abord celui de Gerhard Helbig et Wolfgang Schenkel à Leipzig dès 1969, puis celui de Ulrich Engel et Wilhelm Schumacher à l’Institut de la Langue Allemande de Mannheim en 1976.

Alors que Michel Arrivé déclarait dans sa recension des Éléments (Langue Française, n°1, 1969 : 40) que « pour le linguiste d’aujourd’hui, la théorie syntaxique de Tesnière n’a plus qu’un intérêt historique », ce sont donc bien des grammairiens allemands qui ont permis à la théorie de la valence et plus largement à la grammaire de dépendance de trouver un écho, notamment pour l’enseignement des structures de l’allemand à l’étranger. Et, par le biais de l’Inspection Générale d’allemand, cette syntaxe est même entrée dans les manuels français d’enseignement de l’allemand.

Au-delà de cette période pionnière, la notion de valence verbale s’est infiltrée discrètement dans la grammaire générative dans sa version syntactico-sémantique sous le nom de « structure argumentale » (cf. Grimshaw, 1991) et de « réalisation argumentale » (cf. Levin & Rappaport Hovav, 2009), et plus explicitement dans la grammaire fonctionnelle d’Amsterdam sous le nom de « cadre prédicatif » (cf. Dik, 1997), et sous celui de « syntaxe/sémantique actancielle » dans la Théorie Sens-Texte d’Igor Mel’čuk au Canada (cf. Mel’čuk, 1997).

Références bibliographiques

Arrivé M. (1969), Les Éléments de syntaxe structurale de Lucien Tesnière. Langue française n°1 : 36-40.

Bierwisch M. (1963), Grammatik des deutschen Verbs [Grammaire du verbe allemand], Studia grammatica 2. Berlin (est) : Akademie-Verlag.

Busse W. (1974), Klasse, Transitivität, Valenz. Transitive Klassen des Verbs im Französischen. [Classe, transitivité, valence. Les classes transitives du verbe français. Avec un résumé en français] Munich : Fink.

Busse W. / Dubost P. (11977, 21983), Französisches Verblexikon [Dictionnaire des verbes français]. Stuttgart : Klett-Cotta.

Chomsky N. (1957) , Syntactic structures. La Haye : Mouton. Trad. fr. Paris : Le Seuil, 1969.

Dik S. (1997), The theory of functional Grammar, Part I, : The Structure of the Clause. Berlin : De Gruyter,

Engel U. / Schumacher H. (1976), Kleines Valenzlexikon deutscher Verben , Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache. [Petit lexique de valence des verbes allemands. Rapports de recherche de l’Institut de la Langue Allemande n° 31].

Fillmore

Ch. (1982), Frame semantics. Linguistics Society of Korea (ed.), Linguistics

in the morning calm. Selecteds papers from SICOL-1981.

http://brenocon.com/Fillmore%201982_2up.pdf

François J. (2003), La prédication verbale et les cadres prédicatifs. Louvain : Peeters [Bibliothèque de l’Information Grammaticale]

French FrameNet

http://www.llf.cnrs.fr/fr/node/4444

Grimshaw J., 1992, Argument structure, Cambridge (Mass.) : MIT Press.

Happ H. (1977), Grundfragen einer Dependenz-Grammatik des Lateinischen [Fondements d’une grammaire dépendancielle du latin]. Paderborn : Vandenhoeck & Ruprecht.

Hays D.J. (1964), Dependency theory: a formalism and some observations. Rand Corporation : Memorandum 42:1-39.

Helbig G. / Schenkel W. (1969), Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben [Dictionnaire de valence et de distribution des verbes allemands], Leipzig : VEB Bibliographisches Institut.

Koch P . (1981) Verb, Valenz, Verfügung : zur Satzsemantik und Valenz französischer Verben am Beispiel der Verfügungs-Verben [Verbe, valence, transmission : Sémantique propositionnelle et valence des verbes de transmission du français]. Heidelberg : Winter

Langacker R. (1995) « Structural syntax : The view from cognitive grammar », in : Françoise Madray-Lesigne & Jeannine Richard-Zappelle (dir.), Tesnière Aujourd’hui, Louvain : Peeters, p. 13-39.

Levin B. / Rappaport Hovav M., 2009, Argument realization, Cambridge : C.U.P

Lewicka H. / Bogacki K. (dir. 1983) >Dictionnaire sémantique et syntaxique des verbes français ,. Varsovie., PWN

Mel’čuk I. (1997), Le modèle linguistique Sens-Texte : Vertus descriptives (Collège de

France, Chaire internationale).

https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/media/document/2023-05/1996-1997_melcuk.pdf

Steinitz R. (1969), Adverbialsyntax. [Syntaxe de l’adverbe], Studia Grammatica 10. Berlin (est) : Akademie-Verlag.

Tesnière L. (11959, 21969), Éléments de syntaxe structurale. Paris : Klincksieck.

Willems D. (1981), Syntaxe, lexique et sémantique. Les constructions verbales . Publicaties van de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, Gent, 168e aflevering.

Wotjak G. (2003), « La réception de la théorie de la valence parmi les romanistes allemands ». Syntaxe & sémantique n°4, p. 195-227.

APPENDICE

Trois extraits traduits du dictionnaire de Busse & Dubost (1977)

à propos du classement des verbes

français sur la base de leur valence et de ses variations

[p. xii]

En fait, les structures nucléaires de la proposition sont un peu plus compliquées, étant donné que la valence de nombreux verbes inclut, outre les compléments nominaux, également des compléments adverbiaux, en l’occurrence des compléments de manière (Adv) comme pour se comporter :

Jean<sujet> se comporte<verbe> bien<Adv>: N – V – Adv

La valence concerne aussi des indications de lieu, comme pour les verbes habiter, aller ; celles-ci sont notées qp dans les formules structurales :

Marie<sujet> habite<verbe> à Paris<compl. locatif> : N – V – qp

De même la sémantique du verbe peut impliquer l’appartenance à la valence d’indications de temps, comme pour durer et reporter. Ici nous avons tenu compte d’un croisement avec les adverbes de manière pour des verbes du type se conduire, se comporter et nous les avons annotés aussi par Adv :

La séance<sujet> dure<verbe> toute la journée<Adv. Temp.>

[…] L’objet dit ‘interne’ représente un type particulier de complément adverbial ; il se présente auprès de verbes du type coûter, peser, mesurer, etc..coûter dix francs, peser quarante kilos, mesurer cent mètres. Comme peser signifie « avoir un poids », le trait « poids » déjà contenu dans le verbe est repris par une indication plus précise, par exemple quarante kilos. Cet « objet interne » se comporte syntaxiquement comme les objets normaux : il est interrogé adverbialement (Combien pèses-tu ?) et peut alterner avec des adverbes, cf. peser lourd, coûter cher.

[p. xviii, Valence augmentée ou valence diminuée ?]

La question est : « Comment s’assurer qu’il s’agit de l’une ou l’autre orientation du changement de valence ? ». L’un des critères possibles est de nature psycho-linguistique et se réfère au jugement des locuteurs sur celle des valences « données » du verbe qui est primaire. Ce jugement implique naturellement une série de facteurs, par ex. la fréquence de chaque valence, l’étendue des emplois, etc.

Ainsi allonger est interprété comme foncièrement divalent, parce que la construction intransitive n’admet que des indications de temps comme sujet (Les jours allongent), alors que dans la construction divalente l’éventail sémantique du sujet est beaucoup moins limité.

[p.xiv, Liste des schèmes actanciels]

| (0) | il - V | Il pleut. |

| (0+1) | Il - V - prép N | Il s'agit de Pierre. |

| (0+2) | Il - V - N - prép N | Il lui faut des vacances. Il me le faut. |

| (1) | N - V | Jean gesticule |

| (1+Adv) | N - V - Adv | Il se conduit/tient bien. La séance dure longtemps. |

| (1+A) | N - V - n/adj... | Il est ingénieur/doué/de mauvaise humeur. |

| (1+L) | N - V - qp | Ce chemin aboutit sur la place centrale. |

| (1+Oi) | N - V - "N/Adv" | Cette voiture coûte mille francs/cher. |

| (2) | N - V - (prép) N | Jw regarde la voiture. Je pense à Marie. |

| (2+A) | N - V - N - n/adj | Pierre trouve Marie jolie. Réélire qqn député. |

| (2+L) | N - V - N - qp | J'envoie une lettre à Paris. |

| (2+Adv) | N - V - N - Adv | On a remis la séance à plus tard/à lundi. |

| (3) | N - V - N - prép N | Le jury lui a attribué un prix, Il me le donne. |

Abréviations

0 : Construction impersonnelle

A : Attribut du sujet (1+A) ou de l’objet (2+A)

L : Locatif

Oi : Objet indirect

(1)

Voir Wotjak (2003) pour la place des romanistes allemands dans la diffusion de la théorie de la valence verbale.

(2)

Je remercie Denis Apothéloz de m’avoir incité à consulter le Dictionnaire sémantique et syntaxique des verbes français par H. Lewicka et K. Bogacki (1983). Je n’ai cependant pas pu en tenir compte ici, car l’objectif de ce dictionnaire n’est pas d’examiner directement la valence des verbes français, mais de proposer une décomposition de leur contenu sémantique explicitement apparentée à celles de R. Jackendoff, de A. Wierzbicka et de G. Miller & Ph. Johnson-Laird, par le biais de laquelle on peut dégager indirectement un schéma actanciel (cf. François 2003, chap.III).

(3)

La notation *ProClit / Pro signifie qu’un pronom disjoint est possible en A2 dans cette construction (ex. Ceci tient à cela), mais pas un pronom clitique (*Ceci y tient) contrairement aux propositions à sujet nominal.

(4)

Busse (1974) subdivise le lexique verbal en verbes ou entrées verbales homonymes appartenant à trois classes générales : les verbes absolus auxquels sont applicables les notions de transitivité et de valence et qui constituent à ce titre les verbes proprement prédicatifs, les verbes adjoints (couvrant les auxiliaires et les verbes de modalité) plus ou moins grammaticalisés et les verbes morphématiques (demeurer 1, devenir, être 1, (se) faire 3, rester 1) qui « ne sont que des verbalisateurs permettant à des lexèmes non-verbaux d’assumer la fonction prédicative » [Résumé en français].

(5)

Les exposants a et b indiquent que les deux emplois du verbe manger sont très proches (emploi propre vs emploi métaphorique). Pour ces deux emplois, la valence quantitative est 2 et le caractère facultatif du second actant n’est noté que dans la formule qui suit.

CHOISIR UNE POLICE: